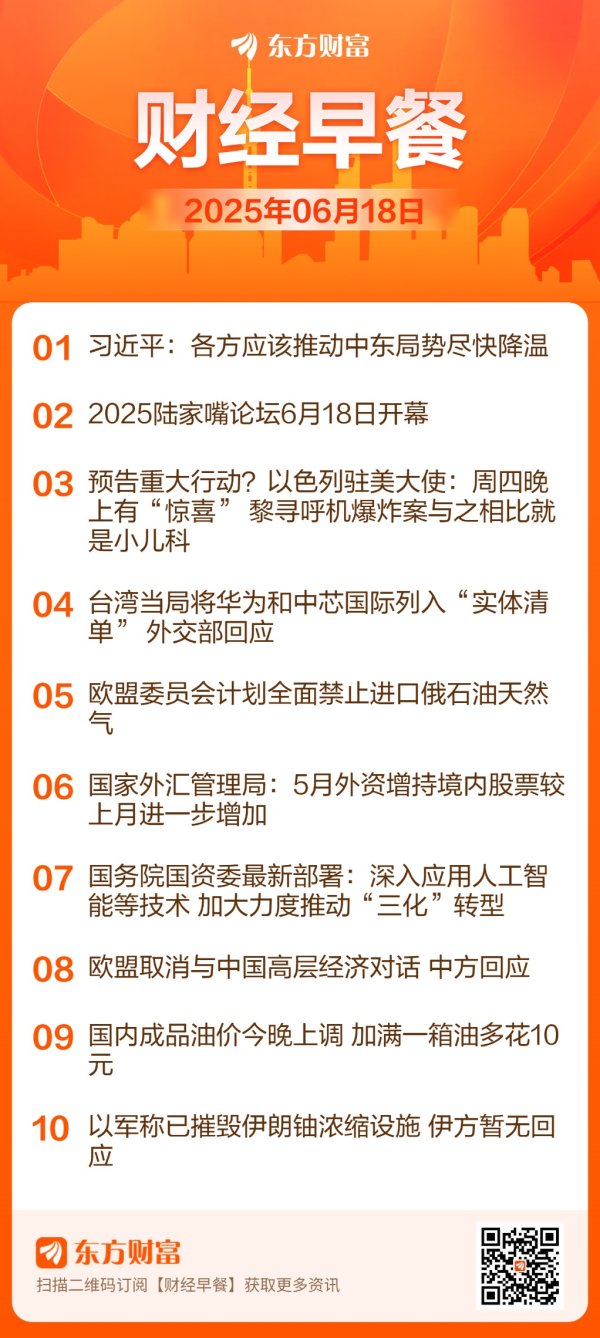

您的孩子是否突然变得沉默寡言?是否对您的叮嘱充耳不闻,甚至针锋相对?也许您曾忧心忡忡地对人诉苦:"孩子进入叛逆期了……" 这个看似寻常的标签背后全国股票配资,隐藏着多少教育的困惑和亲子关系的裂痕?中国青少年研究中心的一项最新调研揭示,多达87.2%的父母感到与青春期的孩子沟通如履薄冰。但,所谓的"叛逆期",真的是孩子单方面的问题,还是我们成人世界贴上的错误标签?

深入看,青春期从来不是一场需要孩子独自承担的反叛风暴。

神经科学直言真相: 孩子们正经历一场生理与心理的双重蜕变。德国顶尖脑科学家们的研究证实,主管理性、规划和自我控制的前额叶皮层成熟过程需至25岁左右方能完成!这意味着青少年大脑对冲动与情绪的驾驭能力尚未健全,强烈的情绪波动实则源于生理发展阶段的必然特性。

心理发展规律揭示: 著名发展心理学家埃里克森早已明确,青少年阶段的核心任务正是找寻"自我认同"——他们需要通过追问"我是谁",体验情绪起伏,甚至在尝试挑战既有边界的过程中构建独立的价值观体系。一个常被误解的案例是:初中男孩小磊物理考试失利后选择隐瞒家长,并非出于懒惰,而是恐惧批评责备的"心理自我保护"。这些我们口中"不听话"的行为,恰恰是孩子自我意识悄然觉醒的自然表达。

展开剩余68%当然,若将所有问题归咎于"叛逆期",则无异于父母教育责任的逃避。当孩子表现出所谓的"叛逆",家长们不妨首先检视自身的教育方式是否存在偏差:

过度干预的爱,让孩子窒息。当我们未经孩子允许整理私人物品、随时检查手机记录、粗暴打断朋友间的通话——这些以"为你好"为名的持续侵入,会激发出强烈的领地防御。孩子沉默或愤怒背后,是对独立空间被剥夺的反抗,是尊严感受到冲击的呐喊。

陈旧的教育模式与新时代的冲突加剧裂痕。当孩子试图表达观点时,若我们脱口而出"你懂什么?按我说的做!",实质上剥夺了孩子平等表达的机会。权威型的家长如同制定规则的"国王",期望孩子永远服从指令;而忽视型家长则对子女的情感需求漠不关心。这两类极端模式,极易将青春期塑造成亲子对立期。

那么,如何将可能剑拔弩张的"叛逆期"转化为相互滋养的成长期?关键在于父母自身教育观念的革新与沟通策略的进化:

转变心态从理解开始:放下"叛逆"的预设。当孩子烦躁顶撞,心中默念:TA不是在反抗我,是青春期的潮汐在澎湃。正如育儿权威著作《叛逆不是孩子的错》指出,孩子的激烈行为本质是在呼喊:"我的感受你们在乎吗?" 理解这一点,沟通的大门已打开了一线曙光。

沟通之道重在倾听的艺术:表达"我在乎你的感受",而非急着说教。请把"你为什么这么做?"换成"发生了什么?愿意和我聊聊吗?",给情绪一个被接纳的出口。允许孩子自由表达观点,哪怕与您不同,这关乎基本的尊重。

调整教育方式,设立清晰且温暖的边界。与其事无巨细约束每件小事,不如围绕安全、健康、学业诚信等核心价值,构建具有韧性的规则护城河。尝试从命令者转变为顾问:"对周末计划,我有几点建议,但决定权交给你",让孩子在自主决策中学习责任与判断力。

最终我们醒悟:"叛逆"并非孩子的原罪, 而是每个青春生命追求独立必须发出的宣言。与其恐惧冲突不如拥抱成长——冲突背后藏着他们尝试建立独立思维的执着;拒绝背后可能萌动着未获支持的价值观探索。

教育学者马卡连柯睿智提醒:"如果家庭教育局限于家庭本身,那注定无法完成教育使命。" 当我们放下偏见,以接纳之心重构沟通桥梁,那些被误读的"逆反",瞬间转化为推动孩子人格完善的宝贵力量。

亲爱的读者朋友们,您家中是否有正在经历成长变化的孩子?当孩子表达激烈情绪或不同观点时,您尝试了解过TA内心的真实压力或期待吗?请在评论区分享您的家庭故事或困惑,相互学习共同成长——因为青春期不仅是孩子的挑战,更是父母教育智慧升级的重要契机。

请铭记:所谓"叛逆期",不过是我们对孩子独立之名的误解。他们不是叛逆者,而是未来的探索家——在摸索边界中全国股票配资,坚定地描画着"我是谁"的人生地图。

发布于:山东省启盈优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。